菊池家と芸術について

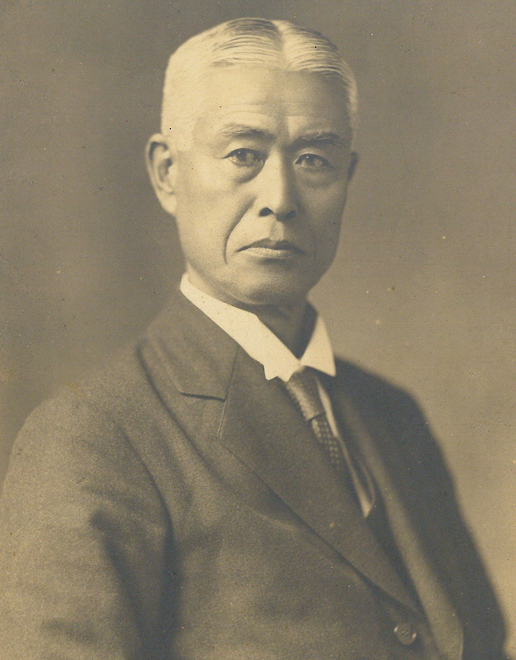

札幌農学校(現・北海道大学)出身の技師菊池捍(まもる)は、日本各地の農事試験場長を歴任。

後に、明治製糖株式会社台湾本社、 スマトラ興行株式会社の取締役として重責を担い活躍。

写真芸術に強い関心があった捍は、明治末期、岩手県初の 写真団体「岩手写真研究会」の会長を務めた。

捍の次男俊吉(しゅんきち)は、報道写真の分野で日本を代表する写真家の一人。戦前の陸軍のグラフ雑誌『FRONT』の報道カメラ マンとして活躍。

戦後は文部省の学術調査員の一員として、被爆した広島の地を撮影。その後、科学分野、岩手の 農村の暮らしの撮影など、幅広く活躍。

長女昌子(まさこ)の夫寺島貞志(ていし)は、戦前パリとモスクワで絵画を学び、日本のプロレタリア美術の先頭 に立って活躍した画家。

戦後は妻の実家がある岩手県花巻市に移り住み、制作活動を行い、多くの絵画愛好者や子供たちを育成し、

市内の芸術文化の振興を担う立役者となった。

また、三女聡子(としこ)は、戦後間もなく、ピアノの指導者として活躍。花巻市の芸術文化、県の音楽水準の 向上に大きく貢献した。

本WEBサイトは、菊池捍、菊池俊吉、寺島貞志を中心に、戦前・戦後の活動をご紹介いたします。

The Kikuchi family and art

Mamoru Kikuchi, an engineer who graduated from the Sapporo Agricultural College, headed various agricultural experiment stations before serving in important directorships with the Taiwan Head Office of Meiji Seito K.K. and Sumatra Kogyo K.K. Strongly interested in photographic arts, Mamoru chaired Iwate Prefecture's first photographic organization, the Iwate Photographic Society, in the closing years of the Meiji Period (1868–1912).

His second son, Shunkichi Kikuchi, was one of Japan's most prominent photographers. After serving as a photojournalist for the army graphical magazine Front before World War II, after the war he photographed the atomic bombing site of Hiroshima as a member of a Ministry of Education investigative team. Later, he played active roles in a wide range of fields, including science and photography of life in rural Iwate.

After studying art in Paris and Moscow, Teishi Terashima, the husband of Mamoru's eldest daughter Masako, was a leader in Japan's proletarian arts movement. After the war, he moved to his wife's hometown of Hanamaki, Iwate Prefecture. There, while continuing his creative work, led promotion of arts and culture in the city, teaching art to children and nurturing numerous art aficionados.

Mamoru's third daughter, Toshiko Kikuchi, became a piano instructor soon after the war. She went on to contribute to arts and culture in Hanamaki and to raise the artistic level of music in the prefecture.

This website provides an introduction to the Kikuchi family's activities before and after World War II, focusing mainly on Mamoru Kikuchi, Shunkichi Kikuchi, and Teishi Terashima.

第一章

菊池 捍 (きくちまもる)Kikuchi Mamoru

1870-1944

profile

- 1870(明治3)年

- 4月1日、父・菊池八郎と母・ナツの長男として岩手県稗貫郡花巻町(現・岩手県花巻市)に生まれる。

- 1878(明治11)年

- 花巻川原小学校卒業後、花巻町名須川漢学塾に入塾。

- 1884(明治17)年

- 東京神田駿河台成立学舎へ入学。新渡戸稲造から英語を学ぶ。

- 1886(明治19)年

- 札幌農学校(現・北海道大学)へ入学。

- 1893(明治26)年

- 札幌農学校を卒業。研究科に進む。

- 1895(明治28)年

- 札幌農学校助教授に任命される。

- 1897(明治30)年

- 府立大阪医学校教諭、大阪府立農学校教諭に任命される。

- 1898(明治31)年

- 札幌農学校校長佐藤昌介(しょうすけ)の妹・佐藤淑子(よしこ)と結婚。

- 1899(明治32)年

- 長野県下伊那郡郡立農事試験場長として赴任。 その後、青森県農学校校長兼教諭、島根県技師歴任。

- 1905(明治38)年

- 韓国へ1年間の農事研究視察。

- 1906(明治39)年

- 岩手県技師・岩手県農事試験場長に赴任。

- 1911(明治44)年

- 山形県技師、県農事試験場長に赴任。

- 1913(大正2)年

- 明治製糖株式会社へ技師農務部長として入社、台湾へ赴任。

- 1918(大正7)年

- スマトラ興業株式会社専務取締役としてスマトラへ赴任。

- 1924(大正13)年

- 帰国。明治製糖株式会社取締役 北海道十勝清水明治製糖工場長嘱託。

- 1925(大正14)年

- 岩手県花巻市御田屋町に菊池捍邸を新築(現・旧菊池捍邸)。

- 1927(昭和 2)年

- 北海道十勝清水にて妻淑子急逝、大島武子と結婚。

- 1939(昭和14)年

- 70歳で明治製糖を退職。郷里岩手県花巻町(現・花巻市)に戻り、花巻町町内会長を務め余生を過ごす。

- 1944(昭和19)年

- 7月26日死去、75歳。

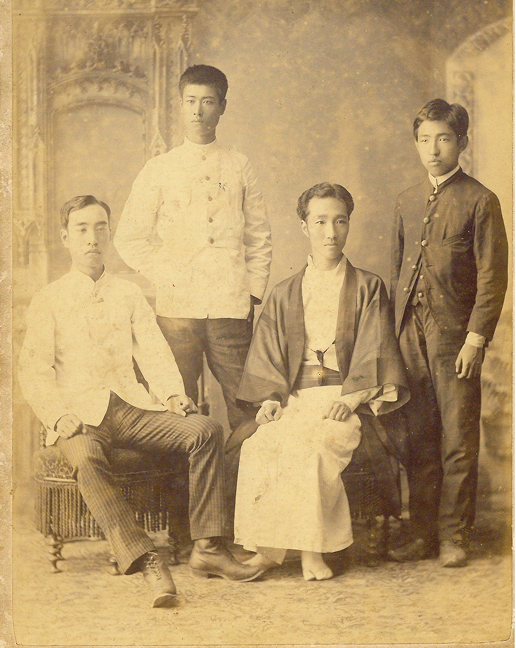

岩手県花巻市生まれ。1878(明治11)年、花巻川原小学校を終えると花巻町名須川漢学塾に入塾。1884(明治17)年14歳、東京で勉強するため、東京神田駿河台成立学舎へ入学し、同じ岩手県出身の新渡戸稲造から英語を学んだ。

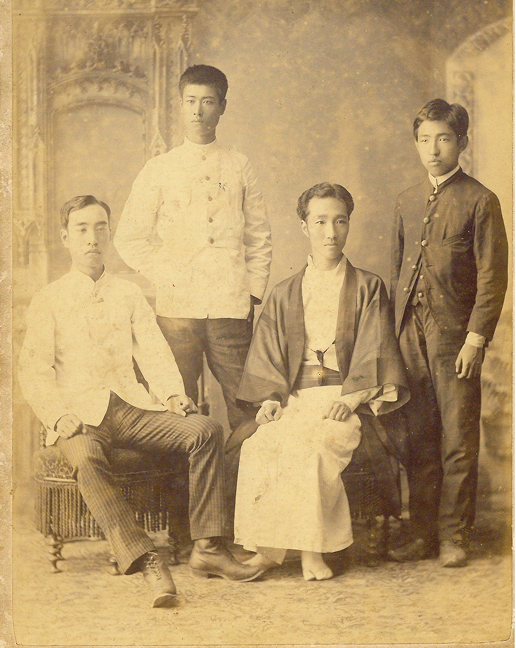

成立学舎を卒業後、1886(明治19)年8月17歳、新渡戸稲造の母校・札幌農学校へ入学。1893(明治26)年7月5日24歳、札幌農学校を卒業。卒業論文は「家畜飼養原理」であった。同年、研究科へ進み、1895(明治28)年26歳、「動物生理学」担当科目として助教授となり、1896(明治29)年27歳、埼玉県懸属兼技手として出向、1年勤務した後1897(明治 30)年28歳、府立大阪医学校教論、大阪府立農学校教論に任命された。1898(明治31)年29歳、北海道大学総長佐藤昌介の妹・佐藤淑子(よしこ)19歳と結婚。淑子は佐藤昌蔵と母・キヨの6 女として生まれ、東京の明治女学校に入学した才媛であった。

1899(明治32)年30歳、長野県下伊那郡の郡立農事試験場長として赴任。1900(明治33)年31歳、青森県農学校校長兼教諭・青森県技師、叙高等官七等従七位。1901(明治34)年32歳、島根県技師を歴任し、1905(明治38)年36歳には、1年間韓国へ農業の研究視察のため出張。

1902(明治35)年33歳、叙高等官六等正七位。1904(明治37)年35歳、叙高等官五等従六位。1906(明治39)年37歳、岩手県技師、岩手県農事試験場長に赴任、22年ぶりで郷里に戻った。 岩手県農事試験場は明治34年に開設され、5年後に赴任。当時の農事試験場は種芸、育種、分析、病虫害予防試験など農業各般にわたる試験と指導を担うこととなった。明治時代を迎えた岩手県は、農業生産の近代化に水稲・麦の改良、新畑作経営、新農耕法の利用、肥料改善、害虫駆除対策等研究することが山積していたときだけに、農事試験場の役割は大きかった。1907(明治40)年38歳、岩手県物産館長、内務部勧業課長を歴任し、着々と実績をあげていった。1908(明治41)年、皇太子殿下(後の大正天皇)拝謁。同年、岩手県盛岡市で結成された岩手県初の岩手写真研究会会長を務めた。1909(明治42)年40歳、叙高等官四等正六位。1911(明治44)年42歳、惜しまれて山形県技師・県農事試験場長として転勤。ここでひとつの転機が訪れる。官吏生活18年に終止符を打って、実業界へ転身した。叙勲六等授瑞宝章 叙高等官四等を授与される。

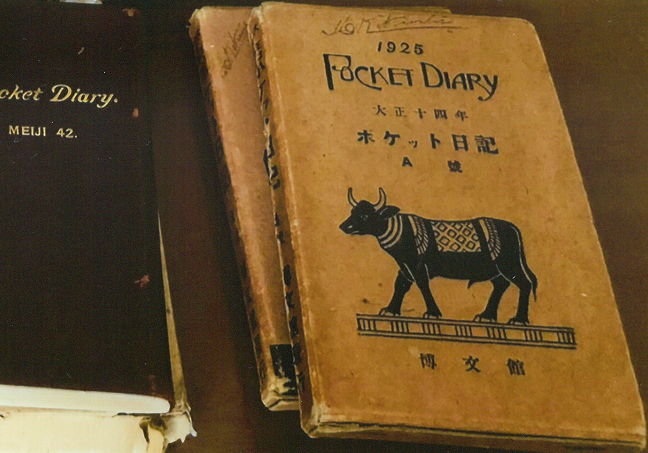

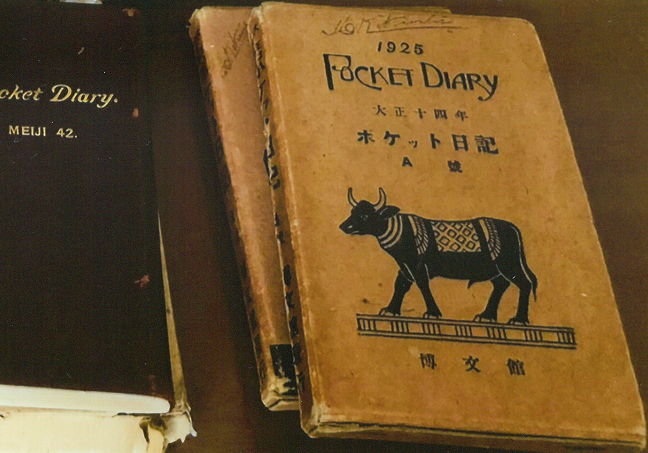

1913(大正2)年44才、明治製糖株式会社へ技師農務部長として入社、台湾へ赴任。「大正 2年9月11日、新渡戸氏から明治製糖会社の件につき至急相談したいので上京されたしと申し来る」 「9月13日、朝6時上野着、明治製糖にて有島、小川、高木氏と面会、話し合いの結果こゝに採用に至る」(菊池捍の日記)。 日記にある有島、小川、高木は、明治製糖の取締役副社長有島健助、取締役会長小川䤡吉(ぜんきち)、専務取締役高木鉄男である。

明治製糖は台湾台南州の蒜頭(さんとう)に本社・工場を建て、東京には東京事務所を置いた。1915(大正4)年46歳、台湾蒜頭明糖工場長兼農務部長 として台湾へ渡り、専任となって活躍した。

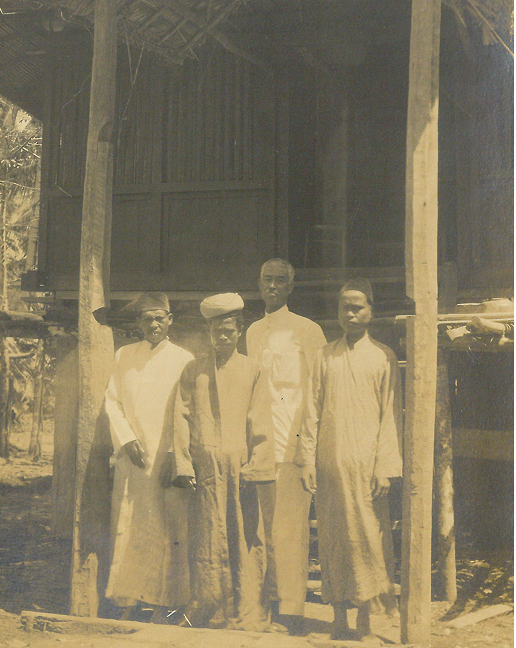

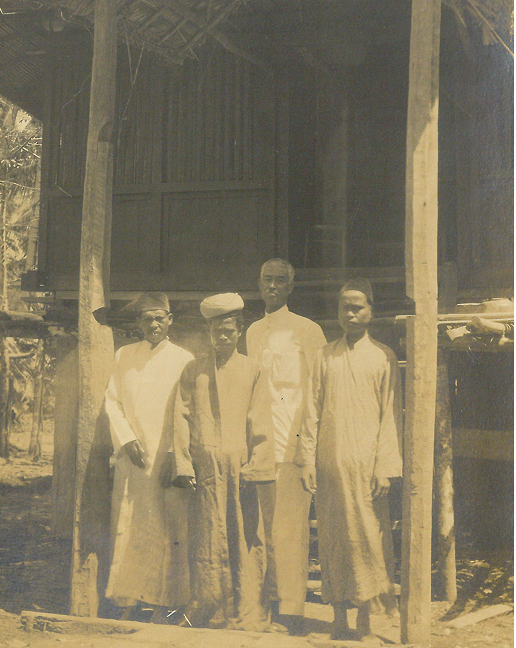

大正の初期、台風によって台湾の製糖も相当の被害を被ったので、明治製糖は南洋地方に新事業を開拓しようと、スマトラにゴム栽培を考え、1918(大正7)年49歳、スマトラ興業株式会社専務取締役として系列会社を創立し、スマトラへ赴任。 スマトラのシロトワ・ゴム園の経営に携わり、優良のゴムの樹を植付け、ゴムの裁培にかなりの好成績をあげ約6年間ゴム産業に尽力し、1924(大正13)年55歳、帰国した。ゴム栽培の実績を認められ、再び明治製糖株式会社取締役に復帰し、北海道清水明治製糖工場長として迎えられた。明治製糖は北海道製糖と日本甜菜(てんさい)製糖の両社を大正12年合併吸収し、本工場を十勝清水工場として、1日かなりの量の甜菜処理をした。

1927(昭和2)年8月4日、妻・淑子(よしこ)が急逝。留守の間子供達を守ってくれた妻であった。その後、北海道の大島八郎の二女武子(たけこ)と再婚。1937(昭和12)年68 歳、長年務めた北海道清水工場長を辞任、札幌に移り、明治製糖株式会社参事・顧問嘱託として札幌に居住。なおも会社に貢献したが、1939(昭和 14)年 70 歳、明治製糖を退職し、長年住みなれた北海道の清水の町を後にして、郷里岩手県花巻町(現・岩手県花巻市)へ55年振りに家族と共に帰った。

1940(昭和15)年71歳、花巻市御田屋町の町内会長を引受けて余生を過ごした。五男四女の子どもに恵まれた。

岩手県花巻市生まれ。1878(明治11)年、花巻川原小学校を終えると花巻町名須川漢学塾に入塾。1884(明治17)年14歳、東京で勉強するため、東京神田駿河台成立学舎へ入学し、同じ岩手県出身の新渡戸稲造から英語を学んだ。成立学舎を卒業後、1886(明治19)年8月17歳、新渡戸稲造の母校・札幌農学校へ入学。1893(明治26)年7月5日24歳、札幌農学校を卒業。卒業論文は「家畜飼養原理」であった。

同年、研究科へ進み、1895(明治28)年26歳、「動物生理学」担当科目として助教授となり、1896(明治29)年27歳、埼玉県懸属兼技手として出向、1年勤務した後1897(明治 30)年28歳、府立大阪医学校教論、大阪府立農学校教論に任命された。1898(明治31)年29歳、北海道大学総長佐藤昌介の妹・佐藤淑子(よしこ)19歳と結婚。淑子は佐藤昌蔵と母・キヨの6 女として生まれ、東京の明治女学校に入学した才媛であった。

1899(明治32)年30歳、長野県下伊那郡の郡立農事試験場長として赴任。1900(明治33)年31歳、青森県農学校校長兼教諭・青森県技師、叙高等官七等従七位。1901(明治34)年32歳、島根県技師を歴任し、1905(明治38)年36歳には、1年間韓国へ農業の研究視察のため出張。

1902(明治35)年33歳、叙高等官六等正七位。1904(明治37)年35歳、叙高等官五等従六位。1906(明治39)年37歳、岩手県技師、岩手県農事試験場長に赴任、22年ぶりで郷里に戻った。 岩手県農事試験場は明治34年に開設され、5年後に赴任。当時の農事試験場は種芸、育種、分析、病虫害予防試験など農業各般にわたる試験と指導を担うこととなった。明治時代を迎えた岩手県は、農業生産の近代化に水稲・麦の改良、新畑作

経営、新農耕法の利用、肥料改善、害虫駆除対策等研究することが山積していたときだけに、農事試験場の役割は大きかった。

1907(明治40)年38歳、岩手県物産館長、内務部勧業課長を歴任し、着々と実績をあげていった。1908(明治41)年、皇太子殿下(後の大正天皇)拝謁。

同年、岩手県盛岡市で結成された岩手県初の岩手写真研究会会長を務めた。

1909(明治42)年40歳、叙高等官四等正六位。1911(明治44)年42歳、惜しまれて山形県技師・県農事試験場長として転勤。ここでひとつの転機が訪れる。官吏生活18年に終止符を打って、実業界へ転身した。叙勲六等授瑞宝章 叙高等官四等を授与される。

1913(大正2)年44才、明治製糖株式会社へ技師農務部長として入社、台湾へ赴任。

「大正 2年9月11日、新渡戸氏から明治製糖会社の件につき至急相談したいので上京されたしと申し来る」 「9月13日、朝6時上野着、明治製糖にて有島、小川、高木氏と面会、話し合いの結果こゝに採用に至る」(菊池捍の日記)。 日記にある有島、小川、高木は、明治製糖の取締役副社長有島健助、取締役会長小川䤡吉(ぜんきち)、専務取締役高木鉄男である。

明治製糖は台湾台南州の蒜頭(さんとう)に本社・工場を建て、東京には東京事務所を置いた。1915(大正4)年46歳、台湾蒜頭明糖工場長兼農務部長 として台湾へ渡り、専任となって活躍した。

大正の初期、台風によって台湾の製糖も相当の被害を被ったので、明治製糖は南洋地方に新事業を開拓しようと、スマトラにゴム栽培を考え、1918(大正7)年49歳、スマトラ興業株式会社専務取締役として系列会社を創立し、スマトラへ赴任。 スマトラのシロトワ・ゴム園の経営に携わり、優良のゴムの樹を植付け、ゴムの裁培にかなりの好

成績をあげ約6年間ゴム産業に尽力し、1924(大正13)年55歳、帰国した。ゴム栽培の実績を認められ、再び明治製糖株式会社取締役に復帰し、北海道清水明治製糖工場長として迎えられた。明治製糖は北海道製糖と日本甜菜(てんさい)製糖の両社を大正12年合併吸収し、本工場を十勝清水工場として、1日かなりの量の甜菜処理をした。

1927(昭和2)年8月4日、妻・淑子(よしこ)が急逝。留守の間子供達を守ってくれた妻であった。その後、北海道の大島八郎の二女武子(たけこ)と再婚。1937(昭和12)年68 歳、長年務めた北海道清水工場長を辞任、札幌に移り、明治製糖株式会社参事・顧問嘱託として札幌に居住。なおも会社に貢献したが、1939(昭和 14)年 70歳、明治製糖を退職し、長年住みなれた北海道の清水の町を後にして、郷里岩手県花巻町(現・岩手県花巻市)へ55年振りに家族と共に帰った。

1940(昭和15)年71歳、花巻市御田屋町の町内会長を引受けて余生を過ごした。五男四女の子どもに恵まれた。

●菊池捍(まもる)の長女昌子(まさこ)・父の想い出

「父は背の高い人でした。姿勢もよく、食事のときも子供達に『姿勢を正しくして食べなさい』とうるさい位でした。 海外に出ていたときは、一年に一回位しか帰ってきませんでしたが、帰ると子供達との触れ合いを大切にしてきました。東京に来ると、私達東京の学校へ入っている者を呼び出して、よく西洋料理を食べさしてくれ、スプーンやフォークの使い方を教えてくれたものです。仕事には厳しかったようですが、心の温かい人だったと思います。趣味は撞球、釣、映画鑑賞等で、清水工場(北海道)に居たときは、事務所に玉つき台が置いてあったので、毎晩のように出かけて楽しんだようです。映画も良く見に行きました。釣は北海道のときはやまめ釣りに出かけましたし、花巻へ帰ってからは、よく三郎堤(岩手県花巻市幸田)に鮒釣りに行っていました」

菊池捍邸(きくちまもるてい)

令和5年8月7日 登録有形文化財

1924(大正13)年、捍は新築家屋の設計を依頼し、仕様に対しての希望を伝え木材を調べる様頼んだ。同年12月、北海道清水工場に行く予定が決まり、十勝清水から花巻で暮らす妻淑子(よしこ)に、風呂場のポンプの位置、襖は更紗、屋根をかわらにする等を手紙に詳しく書いて指示を出していた。1925(大正14)年6月花巻に戻り、新家の出来を確認し、東京に出向き、ノブや丁番などの金具は堀商店にて揃え、カーテンは睦商会に注文した。捍は、当時の花巻には非常に珍しい和洋折衷の家を新築した(現・旧菊池捍邸)。当時約 600 坪の敷地に母屋、文庫蔵と米蔵、離れが建てられ、庭には多くの樹木「くわ」「うり」「白樺」などや四季折々の花が植えられ、自然の美しさに親族は癒された。終戦の年に捍の長男浩介の妻初枝が埋めた2つの栗の実が菊池捍邸のシンボルともなる大きな木に成長し、寺島貞志の絵画には『栗の木』も多く描かれた。

(※1)第 3 章 寺島貞志の言葉【栗の樹】

戦後1946(昭和21)年、離れでは寺島貞志主宰の美術教室を開催~1972(昭和47)年までの間に千人近い人達が卒業。同年母屋では捍の三女聡子がピアノ教室を始めた。菊池邸敷地内の各教室には多くの方が楽しみに通われ、花巻の芸術文化の振興を担った。

1947(昭和22)年に結成された高村光太郎命名の「花巻賢治子供の会」賢治作品童話劇は、敷地内離れで練習が行われたこともある。

1935(昭和10)年には、大正天皇の第二皇子・秩父宮雍仁(やすひと)親王が陸軍演習の為、御宿泊(菊池捍の日記/当時の新聞記事)。

2003(平成15)年、売却に向け検討~保存活動~2010(平成22)年11月1日、所有者移行。 2023(令和5)年8月7日、旧菊池捍邸(母屋)岩手県花巻市御田屋町、登録有形文化財登録。母屋と文庫蔵が残る(2025年2月現在)。

こちらから

第二章

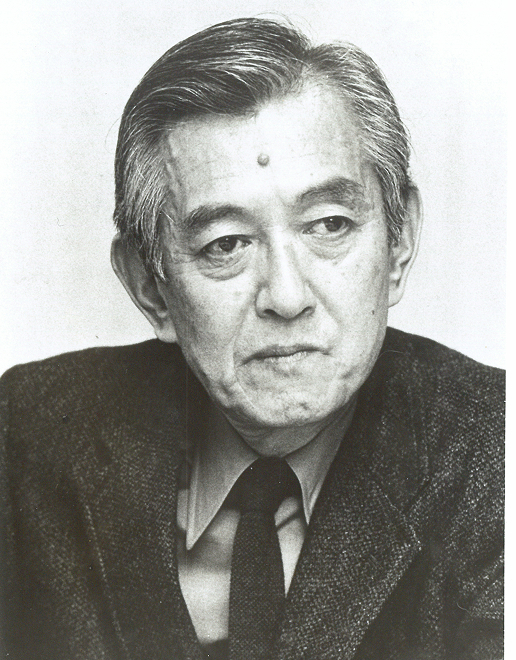

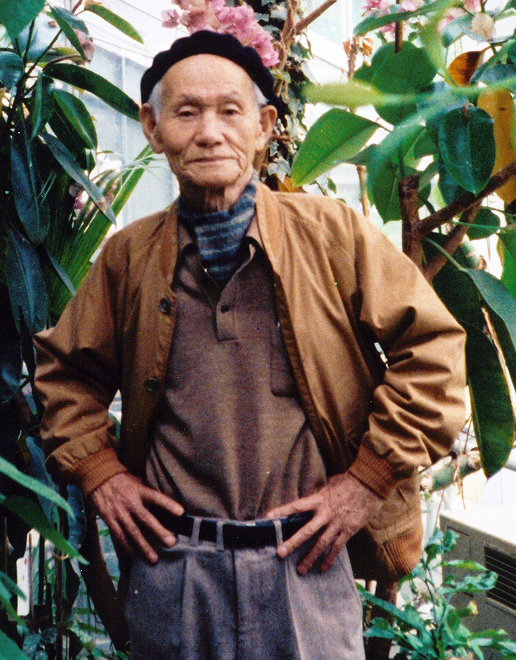

菊池 俊吉 (きくちしゅんきち)Kikuchi Shunkichi

1916-1990

profile

- 1916(大正5)年

- 5月1日、父・菊池捍(まもる)母・淑子(よしこ)の次男として岩手県花巻市御田屋町に生まれる。

- 1935(昭和10)年

- 札幌第一中学校卒業。

- 1938(昭和13)年

- オリエンタル写真学校を卒業後、東京光芸社写真部に入社し、報道写真家としてスタートす る。

- 1941(昭和16)年

- 岡田桑三が設立した東方社写真部に入社。

- 1942(昭和17)年

- 陸軍参謀本部の対外宣伝グラフ誌「FRONT」の写真部員となる。戦時中、日本本土及び外地の部隊、産業記録撮影など幅広く活躍。

- 1945(昭和20)年

- 戦後、文部省の学術調査団のもとで原爆被災地の医療状況の記録映画撮影に際し、スチー ル写真担当として医学班に属し、被爆後の広島を撮影。翌年は、焼け野原となった東京ドキュメントとして、木村伊兵衛らと「東京 1945 年・秋」を出版。

- 1947(昭和22)年

- 8月、復興中の広島をアピールするための写真集「LIVING HIROSHIMA」製作のために再び広島へ。

- 1951(昭和26)年

- 以降「世界」、「中央公論」、「婦人公論」などのグラビア頁を担当。科学雑誌「自然」創刊より参加し、国内外科学者のプロフィールと科学実験など科学分野の写真で知られた。

- 1985(昭和60)年

- 歴史的資料となる写真集「銀座と戦争」、「昭和の歴史」に作品が掲載。

- 1990(平成2)年

- 11月5日死去、74 歳。

菊池家の次男として生まれる。1935(昭和10)年札幌第一中学校卒業。1938(昭和13)年、写真家育成の総合的な教育機関として幾多の写真家を生み出したオリエンタル写真学校を卒業後、写真家の加藤恭平が経営する「東京光芸社」写真部に入社し、報道写真家として歩みはじめ、内閣情報部の『写真週報』や海外宣伝用の素材を撮影することになる。

その後 1941(昭和16)年、岡田桑三が設立した「東方社」写真部に入社、報道写真の第一人者である木村伊兵衛のもとで働くことになる。入社当時は、『FRONT』の海軍号の撮影に取りかかっていた時期で、菊池は次号の「陸軍号」から関わることになった。 『FRONT』は、1942(昭和17)年2月に陸軍参謀本部の意向で創刊された日本国軍のプロパガンダ誌で世界各国に配布された。それゆえ日本のフォトジャーナリズムとグラフィックデザ インの最高技術を投入した国を挙げてのグラフ雑誌であった。スタッフも各分野の一流陣が集められ、美術部長に原弘、写真部長に木村伊兵衛が就き、写真部スタッフとして菊池後吉、濱谷浩らが加わることになった。戦時中、日本本土の軍部関係や外地の部隊、産業記録撮影など幅広く活躍することになる。

1941(昭和16)年12月、「太平洋戦争」勃発。菊池が捉えた視線の向こうには、戦勝に沸き立つ人々、一方、戦況が悪化し空襲に襲われる東京の様子や消火にあたる人々の姿などを、誇張することなく歪曲することなしに、事実をありのままに伝えている。1945(昭和20)年8月、日本の敗戦により東方社は解散し、菊池らスタッフは「文化社」として再建することになる。同年9月には、文部省の学術調査団のもとで原爆被災地の医療状況の記録映画撮影のため、スチール写真担当として医学班に所属し、10月1日~10月22日まで被爆直後の広島を撮影して廻り、原爆の悲惨な傷跡を克明に 記録することになる。

一発の原子爆弾が想像を絶する熱線、爆風、光熱火災となって広島市内に襲いかかり、一瞬にして街を破壊、焼き尽くした。苦痛と絶望の果てに亡くなった人々や、不安と貧困に耐えながら復興してゆく街の息づきを客観的な視線で捉えていく。ガスタンクに塗られたコールタールは、ハンドルや梯子が熱線をさえぎった部分だけが、 黒い影のように残っていた。

皆実町(みなみまち)1丁目(広島)

ガスタンクに残る熱線で焼きついた影

翌年の4月には、焼け野原となった東京ドキュメントとして、木村伊兵衛らと「東京 1945年・秋」の出版に参加。ついこの間まで商業の街であった銀座は、露天商、闇市の街となり再び人々が集いはじめ、戦中戦後を通して銀座の街周辺のありようを記録した写真は、昭和という激動の時代に息づく街の様子を捉えた後世に残る貴重な資料となった。

東京・銀座通り 4 丁目西側

東京・銀座通り4丁目

東京・銀座4丁目交差点服部時計店

1947(昭和22)年8月に再び広島入りし、原爆の傷跡が残る焼け跡にあって、力強く生きる人々の健気な姿や、復興に向かう広島の人々や様子をアピールするための写真集「LIVING HIROSHIMA」製作のために撮影を開始する。文化社の解散後、1951(昭和26)年から雑誌「世界」、「中央公論」、「婦人公論」などのグラビア頁を担当。また科学雑誌 「自然」創刊より参加し、科学実験など透徹した撮影で知られる写真家となっていく。湯川秀樹、朝永振一郎、 梅沢浜夫などから信頼され、ハイゼンベルク、ポーリング、ローレンツほか 50人ものノーベル賞級の国内外科学者のプロフィールは、文化財的価値を持つ。

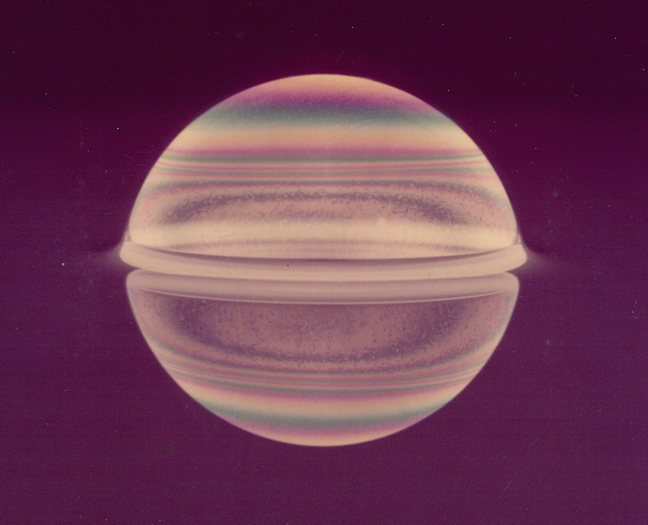

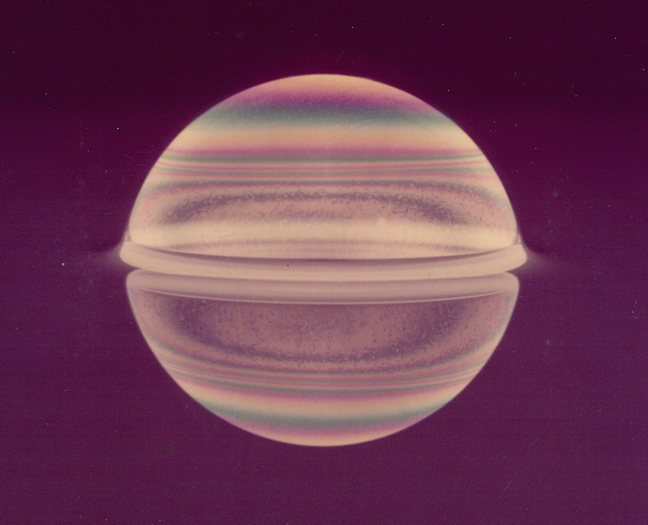

1975(昭和50)年、ガラスの皿にシャボン玉を半円状に乗せ黒バックで撮影した『シャボン玉』は、1977(昭和52)年度の小学校理科2年「新しい理科」の表紙用写真となり評判を呼んだ。

さらには、地方の農村や漁村の暮らしを題材としたシリーズを手がけ、古き良き時代の日本の暮らしのありようをカメラに収めていく。

1985(昭和60)年、歴史的資料となる写真集「銀座と戦争」、「昭和の歴史」に作品が掲載。昭和という時代を通 して、写真という媒体がもっている可能性を広げ、日本における報道写真の分野を確立した稀有なカメラマンの 一人といえる。一歩下がって周辺状況をくまなく記録した撮影スタイルによって捉えられたフィルムには、同時代の他の写真家のそれよりも、より多くの情報量が記録された媒体であると、今日、社会文化史の視点から注目を浴びており、日本近代写真史にその名をとどめている。

例大祭での近衛兵連隊

菊池家の次男として生まれる。1935(昭和10)年札幌第一中学校卒業。1938(昭和13)年、写真家育成の総合的な教育機関として幾多の写真家を生み出したオリエンタル写真学校を卒業後、写真家の加藤恭平が経営する「東京光芸社」写真部に入社し、報道写真家として歩みはじめ、内閣情報部の『写真週報』や海外宣伝用の素材を撮影することになる。 その後 1941(昭和16)年、岡田桑三が設立した「東方社」写真部に入社、報道写真の第一人者である木村伊兵衛のもとで働くことになる。入社当時は、『FRONT』の海軍号の撮影に取りかかっていた時期で、菊池は次号の「陸軍号」から関わることになった。 『FRONT』は、1942(昭和17)年2月に陸軍参謀本部の意向で創刊された日本国軍のプロパガンダ誌で世界各国に配布された。それゆえ日本のフォトジャーナリズムとグラフィックデザ インの最高技術を投入した国を挙げてのグラフ雑誌であった。スタッフも各分野の一流陣が集められ、美術部長に原弘、写真部長に木村伊兵衛が就き、写真部スタッフとして菊池後吉、濱谷浩らが加わることになった。

皆実町(みなみまち)1丁目(広島)

ガスタンクに残る熱線で焼きついた影

東京・銀座通り 4 丁目西側

東京・銀座通り4丁目

戦時中、日本本土の軍部関係や外地の部隊、産業記録撮影など幅広く活躍することになる。

1941(昭和16)年12月、「太平洋戦争」勃発。菊池が捉えた視線の向こうには戦勝に沸き立つ人々、一方、戦況が悪化し空襲に襲われる東京の様子や消火にあたる人々の姿などを、誇張することなく歪曲することなしに、事実をありのままに伝えている。1945(昭和20)年8月、日本の敗戦により東方社は解散し、菊池らスタッフは「文化社」として再建することになる。同年9月には、文部省の学術調査団のもとで原爆被災地の医療状況の記録映画撮影のため、スチール写真担当として医学班に

東京・銀座4丁目交差点服部時計店

所属し、10月1日~10月22日まで被爆直後の広島を撮影して廻り、原爆の悲惨な傷跡を克明に 記録することになる。

一発の原子爆弾が想像を絶する熱線、爆風、光熱火災となって広島市内に襲いかかり、一瞬にして街を破壊、焼き尽くした。苦痛と絶望の果てに亡くなった人々や、不安と貧困に耐えながら復興してゆく街の息づきを客観的な視線で捉えていく。ガスタンクに塗られたコールタールは、ハンドルや梯子が熱線をさえぎった部分だけが、 黒い影のように残っていた。

翌年の4月には焼け野原となった東京ドキュメントとして、木村伊兵衛らと「東京 1945年・秋」の出版に参加。ついこの間まで商業の街であった銀座は、露天商、闇市の街となり再び人々が集いはじめ、戦中戦後を通して銀座の街周辺のありようを記録した写真は、昭和という激動の時代に息づく街の様子を捉えた後世に残る貴重な資料となった。

1947(昭和22)年8月に再び広島入りし、原爆の傷跡が残る焼け跡にあって、力強く生きる人々の健気な姿や、復興に向かう広島の人々や様子をアピールするための写真集「LIVING HIROSHIMA」製作のために撮影を開始する。文化社の解散後、1951(昭和26)年から雑誌「世界」、「中央公論」、「婦人公論」などのグラビア頁を担当。また科学雑誌 「自然」創刊より参加し、科学実験など透徹した撮影で知られる写真家となっていく。湯川秀樹、朝永振一郎、 梅沢浜夫などから信頼され、ハイゼンベルク、ポーリング、ローレンツほか 50人ものノーベル賞級の国内外科学者のプロフィールは文化財的価値を持つ。

1975(昭和50)年、ガラスの皿にシャボン玉を半円状に乗せ黒バックで撮影した『シャボン玉』は、1977(昭和52)年度の小学校理科2年「新しい理科」の表紙用写真となり評判を呼んだ。

さらには、地方の農村や漁村の暮らしを題材としたシリーズを手がけ、古き良

き時代の日本の暮らしのありようをカメラに収めていく。 1985(昭和60)年、歴史的資料となる写真集「銀座と戦争」、「昭和の歴史」に作品が掲載。昭和という時代を通 して、写真という媒体がもっている可能性を広げ、日本における報道写真の分野を確立した稀有なカメラマンの 一人といえる。一歩下がって周辺状況をくまなく記録した撮影スタイルによって捉えられたフィルムには、同時代の他の写真家のそれよりも、より多くの情報量が記録された媒体であると、今日、社会文化史の視点から注目を浴びており、日本近代写真史にその名をとどめている。

- 【写真集】

-

岩波書店編集部 編集「廣島 戦爭と都市』(岩波写真文庫、1952年、2008年復刻版)

平和博物館を創る会「銀座と戦争」(平和のアトリエ、1986年)

「日本陸軍写真集(1)機械化部隊の主力戦車」(グリーンアロー出版社、1994年)

「陸軍航空隊の記録 第1集 航空ファンイラストレイテッド No.79」(文林堂、1994年)

「陸軍航空隊の記録 第2集 航空ファンイラストレイテッド No.80」(文林堂、1995年)

「飛燕戦闘機隊 帝都防空の華、飛行第244戦隊写真史」(大日本絵画、2004年)

「日本陸軍の機甲部隊1鋼鉄の最精鋭部隊 千葉戦車学校・騎兵学校」(大日本絵画、2008年)

「日本陸軍の機甲部隊2大陸の機甲戦闘演習 満州公主嶺・代々木・銀座』(大日本絵画、2008年)

「鍾馗戦闘機隊 帝都防衛の切り札・陸軍飛行第 70 戦隊写真史』(大日本絵画、2009 年)

「鍾馗戦闘機隊 2 陸軍戦闘隊の総本山 明野陸軍飛行学校小史」(大日本絵画、2009 年)

「隼戦闘機隊の花形 飛行第50戦隊」(大日本絵画、2019 年)

第三章

寺島 貞志 (てらしまていし)Terashima Teishi

1905-1983

profile

- 1905(明治38)年

- 7月15日、石川県羽咋郡志雄町(現・宝達志水町)に生まれる(本名:貞志郎・ていしろう)。

- 1918(大正 7)年

- 東京神田錦城中学校入学

- 1921(大正10)年

- 東京神田錦城中学校中退。神戸で淵上白陽(芸術写真家)に師事。独学で油絵を描く。

- 1927(昭和2)年

- [造型]のリーダー矢部友衛によって「新ロシヤ美術展」が開催され、衝撃を受ける。

- 1928(昭和3)年

- 第1回プロレタリア美術大展覧会に出品。

- 1929(昭和4)年

- 1月、モスクワに到着。3月、パリに向かう。

- 1930(昭和5)年

-

6月、再びパリからモスクワに戻る。10月、大連にしばらく滞在し帰国。

第3回プロレタリア美術大展覧会に、《コムソモルカ》を出品。展覧会ポスター制作。 - 1931(昭和6)年

- 太田英茂のデザイン事務所で、広告美術の仕事に1942(昭和17)年まで携わる。

- 1932(昭和7)年

- 第5回国際革命美術展(モスクワ)に《十一月のデモ》を出品。菊池捍(まもる)の長女昌子(まさこ)と結婚。

- 1934(昭和9)年

- 日本プロレタリア美術家同盟解散。矢部友衛、高森捷三、他数名と共に[仲よし会]を結成。

- 1937(昭和12)年

- 第1回一水会展に出品。以後第7回展まで出品。

- 1945(昭和20)年

- 4月、花巻に疎開。以来花巻や東北地方の農村風景や風物をテーマに描く。

- 1946(昭和21)年

- 花巻美術研究会設立、児童生徒に美術教育を行う。「第1回現実会展」(東京都美術館)に出品。

- 1947(昭和22)年

- 「第2回現実会展」(東京都美術館)に出品。

- 1950(昭和25)年

- [日本美術会]に入会。

- 1954(昭和29)年

- 第7回日本「アンデパンダン展」(東京都美術館)に出品。

- 1955(昭和30)年

-

別府貫一郎、後藤禎二、岡本唐貴、山上嘉吉、寺島貞志、等7名で[点々会]結成。

「第1回点々会展」に《東北の娘》《リンゴ園》《ライラック》を出品。 - 1960(昭和35)年

- 7月、日本橋・丸善画廊にて「寺島貞志個展」開催。

- 1962(昭和37)年

- 「訪ソ日本現代美術展」(モスクワ、レニングラード)に《煉瓦工場にて》を出品。

- 1983(昭和58)年

- 7月13日死去、77歳。

戦前の活動 ―

グループ「造型」からプロレタリア美術へ

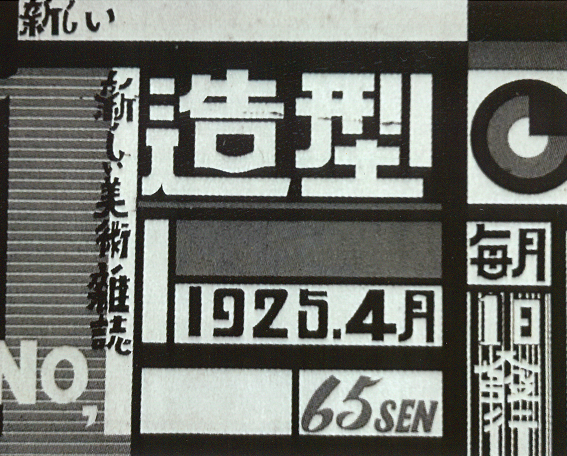

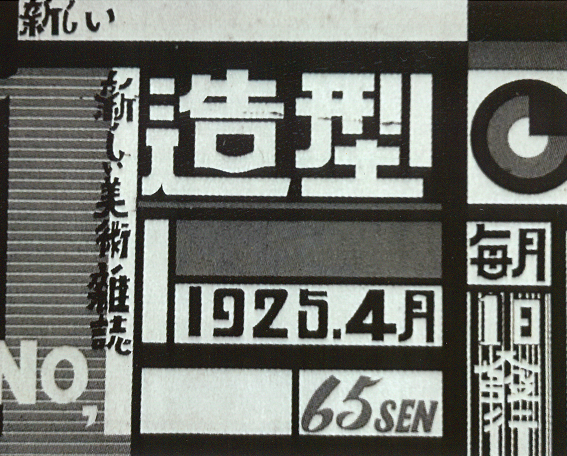

石川県生まれ。金沢市内の尋常小学校を卒業後、1918(大正7)年、東京神田錦城中学に入学。月謝を絵の具代 にかえるほど絵に夢中になり、1921(大正10)年中学を中退し兄がいた神戸に移る。そこでは写真家淵上白陽の知遇を得、写真雑誌『白陽』や『フォトレビュー』の編集にあたる傍ら、好きだった油絵を独学で描き始める。1925(大正14)年4月、淵上が発行した美術雑誌「造型」の編集に携わる。そこで浅野孟府や岡本唐貴を知ることになった。

20歳で大正期の急進的美術グループ「造型」の結成に参加。1926(大正15)年、第1回・第2回造型作品展覧会に推選で出品。1927(昭和2)年5月、グループのリーダー矢部友衛が招致した「新ロシヤ美術展覧会」を見た寺島は、従来のフランス美術とは異なる生きいきとした新鮮なエネルギーを感じ、ロシア行きを決意することとなった。「造型」は組織を再編して、グループ名「造型美術家協会」と変更。ネオ・リアリズム(新写実主義)による階級闘争を主張するプロレタリア美術運動のグループへと生まれ変わる。

会場入り口にて(向かって右から、寺島貞志、

山上嘉吉、一人おいて矢部友衛)

1928(昭和3)年、第1回プロレタリア美術大展覧会が開催され、「造型美術家協会」も参加する。寺島は静物画2点を出品し、満州(現・中国東北部)にむけて旅立つ。満州鉄道広報課に招聘されていた淵上白陽の後押しもあって、念願だったロシア行きを実現することとなるが、この時代特にロシア行きは困難であったため、しばらくハルビンに滞在し在外機関の総領事館から旅券の交付を受けることに なった。1929(昭14)年1月、モスクワに到着。ロシア美術界の大家を連日訪問。3月にはモスクワを離れパリに 向かい、グランド・ショミエールやビッシェルの研究所に通い、本格的に絵画表現を学ぶ。

パリの研究所で描かれた作品

萬鉄五郎記念美術館収蔵

1年3か月のフランスでの絵画制作を終え、再びモスクワに戻り、ロシア革命美術家協会青年部と交流。8月にはモスクワを離れた寺島は、途中大連でしばらく滞在し、10月に東京へ戻った。

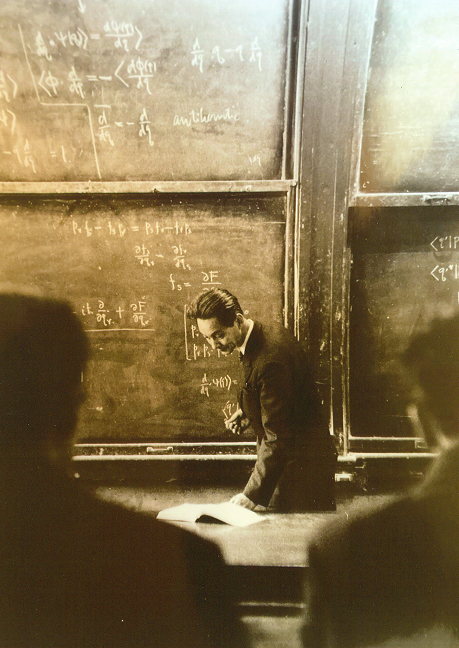

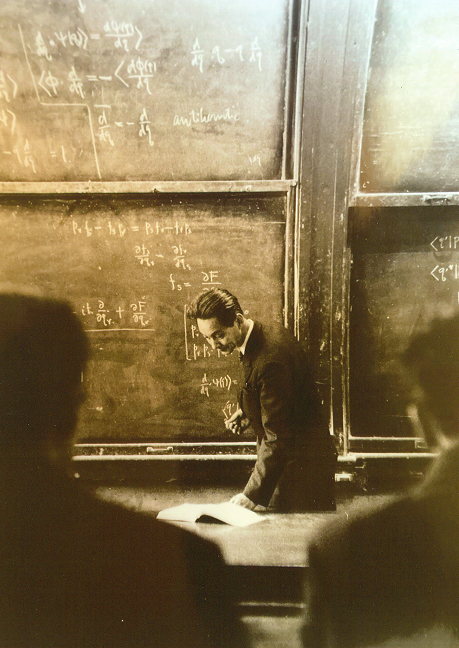

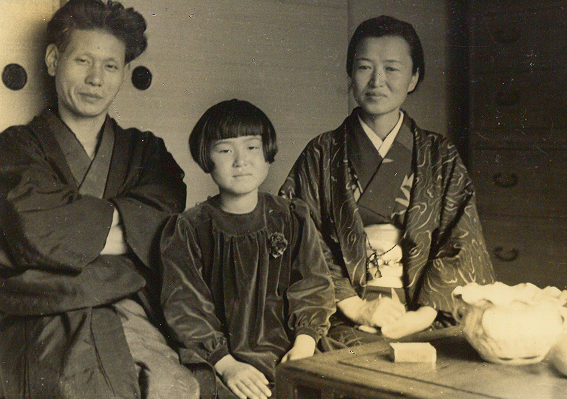

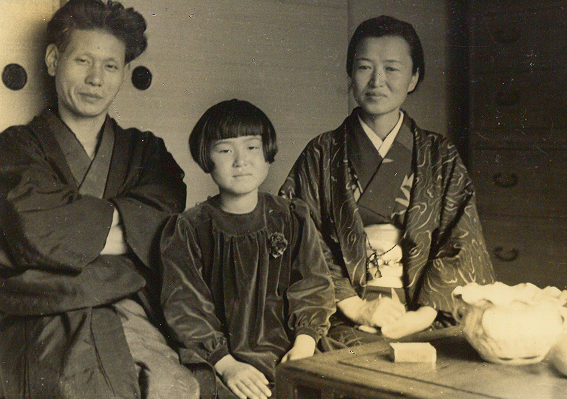

東京・練馬の自宅アトリエにて

1942(昭和17)年頃 撮影:菊池俊吉

同年11月、第3回プロレタリア美術展に25歳のとき描いた女子青年共産同盟員を意味する《コムソモルカ》を出品。モスクワを題材にしたこの作品は、若々しく健康的な笑顔の女子青年運動員を生きいきと描きあげ、昭和初期のプロレタリア美術運動のなかでも記念碑的な作といえる。

板橋区立美術館蔵

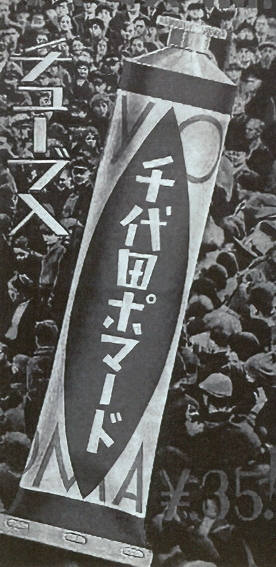

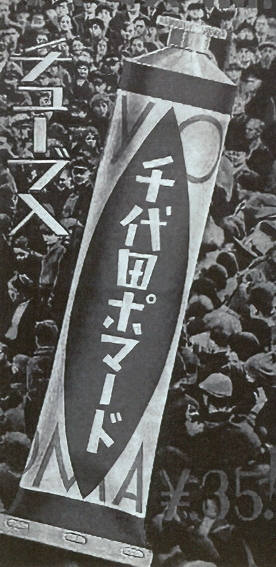

1931(昭和6)年、アートディレクター太田英茂のデザイン事務所で、写真家木村伊兵衛、グラフィックデザイナー原弘等と広告美術の仕事に 1942(昭和17)年まで携わり、「千代田ポマード」のパッケージデザイン、「興眞牛乳」の広告イラストなどを担当し、優れたポスターをはじめ、数多くのグラフィックデザインを世に送り出した。特にポマード のチューブ入りは当時包装の革命といわれ、寺島の斬新なデザインによって若い人達に好評だった。

パッケージデザインを担当

1932(昭和7)年、菊池捍(まもる)の長女昌子(まさこ)と結婚。同年、第5回プロレタリア美術展(モスクワ)に出品するが、次第に弾圧が強化され始め、日本プロレタリア美術同盟は1934(昭和9)年解散を余儀なくされる。解散後は、矢部友衛、高森捷三、他数名と「仲よし会」を結成し、近所に住んでいた矢部のアトリエで毎日石膏デッサンや風景画の写生など絵画の習得に励むことになる。

妻昌子と長女共子、東京・練馬の自宅にて

戦後の活動 ―

農村の暮らしに真実を見る

1945(昭和20)年に入ると太平洋戦争も熾烈を極め、戦火が激化してきた東京をのがれ、田舎なら絵が描けるだろうと、妻昌子の実家の花巻市へ疎開を決意する。終戦まもない1946(昭和21)年、花巻美術研究会を設立し、児童生徒に美術教育を行い市内の芸術文化の新興を担う。

(向かって右から2人目寺島貞志)

同年、働く者の美術を提唱する「盛岡文化懇話会」「岩手工芸の会」の美術部の活動として寺島が中心となり、文化部やその他の職場美術サークルが生まれていく。また同会は職場デッサン講習会などを行い、職場美術展を開催した。1947(昭和22)年8月〜、「盛岡文化懇話会美術講習会」の講師を務める。

(向かって左から4人目寺島貞志)

戦後まもなく太田英茂に強く再上京を請われたが、それを断り、花巻での制作活動の道を選んだ。豊かな自然と向き合いながら花巻周辺の農民の暮らしや農村風景を描きだし、岩手の風土に根差した表現者として歩んだ。 大正末期から昭和初期にかけて活躍した新興美術運動の旗手の一人として時代を駆け抜け、日本の近代美術史にその名を記している実力者である。

戦前の活動 ― グループ「造型」からプロレタリア美術へ

石川県生まれ。金沢市内の尋常小学校を卒業後、1918(大正7)年、東京神田錦城中学に入学。月謝を絵の具代 にかえるほど絵に夢中になり、1921(大正10)年中学を中退し兄がいた神戸に移る。そこでは写真家淵上白陽の知遇を得、写真雑誌『白陽』や『フォトレビュー』の編集にあたる傍ら、好きだった油絵を独学で描き始める。1925(大正14)年4月、淵上が発行した美術雑誌「造型」の編集に携わる。そこで浅野孟府や岡本唐貴を知ることになった。

20歳で大正期の急進的美術グループ「造型」の結成に参加。1926(大正15)年、第1回・第2回造型作品展覧会に推選で出品。

1927(昭和2)年5月、グループのリーダー矢部友衛が招致した「新ロシヤ美術展覧会」を見た寺島は、従来のフランス美術とは異なる生きいきとした新鮮なエネルギーを感じ、ロシア行きを決意することとなった。「造型」は組織を再編して、グループ名「造型美術家協会」と変更。ネオ・リアリズム(新写実主義)による階級闘争を主張するプロレタリア美術運動のグループへと生まれ変わる。

1928(昭和3)年、第1回プロレタリア美術大展覧会が開催され、「造型美術家協会」も参加する。寺島は静物画2点を出品し、満州(現・中国東北部)にむけて旅立つ。満州鉄道広報課に招聘されていた淵上白陽の後押しもあって、念願だったロシア行きを実現することとなるが、この時代特にロシア行きは困難であったため、しばらくハルビンに滞在し在外機関の総領事館から旅券の交付を受けることに なった。1929(昭14)年1月、モスクワに到着。ロシア美術界の大家を連日訪問。3月にはモスクワを離れパリに 向かい、グランド・ショミエールやビッシェルの研究所に通い、本格的に絵画表現を学ぶ。

1年3か月のフランスでの絵画制作を終え、再びモスクワに戻り、ロシア革命美術家協会青年部と交流。8月にはモスクワを離れた寺島は、途中大連でしばらく滞在し、10月に東京へ戻った。

会場入り口にて(向かって右から、寺島貞志、

山上嘉吉、一人おいて矢部友衛)

パリの研究所で描かれた作品

萬鉄五郎記念美術館収蔵

同年11月、第3回プロレタリア美術展に25歳のとき描いた女子青年共産同盟員を意味する《コムソモルカ》を出品。モスクワを題材にしたこの作品は、若々しく健康的な笑顔の女子青年運動員を生きいきと描きあげ、昭和初期のプロレタリア美術運動のなかでも記念碑的な作といえる。

1931(昭和6)年、アートディレクター太田英茂のデザイン事務所で、写真家木村伊兵衛、グラフィックデザイナー原弘等と広告美術の仕事に 1942(昭和17)年まで携わり、「千代田ポマード」のパッケージデザイン、「興眞牛乳」の広告イラストなどを担当し、優れたポスターをはじめ、数多くのグラフィックデザインを世に送り出した。特にポマード のチューブ入りは当時包装の革命といわれ、寺島の斬新なデザインによって若い人達に好評だった。

1932(昭和7)年、菊池捍(まもる)の長女昌子(まさこ)と結婚。同年、第5回プロレタリア美術展(モスクワ)に出品するが、次第に弾圧が強化され始め、日本プロレタリア美術同盟は1934(昭和9)年解散を余儀なくされる。解散後は、矢部友衛、高森捷三、他数名と「仲よし会」を結成し、近所に住んでいた矢部のアトリエで毎日石膏デッサンや風景画の写生など絵画の習得に励むことになる。

東京・練馬の自宅アトリエにて

1942(昭和17)年頃 撮影:菊池俊吉

板橋区立美術館蔵

パッケージデザインを担当

妻昌子と長女共子、東京・練馬の自宅にて

戦後の活動 ― 農村の暮らしに真実を見る

1945(昭和20)年に入ると太平洋戦争も熾烈を極め、戦火が激化してきた東京をのがれ、田舎なら絵が描けるだろうと、妻昌子の実家の花巻市へ疎開を決意する。終戦まもない1946(昭和21)年、花巻美術研究会を設立し、児童生徒に美術教育を行い市内の芸術文化の新興を担う。

同年、働く者の美術を提唱する「盛岡文化懇話会」「岩手工芸の会」の美術部の活動として寺島が中心となり、文化部やその他の職場美術サークルが生まれていく。また同会は職場デッサン講習会などを行い、職場美術展を開催した。

1947(昭和22)年8月〜、「盛岡文化懇話会美術講習会」の講師を務める。 戦後まもなく太田英茂に強く再上京を請われたが、それを断り、花巻での制作活動の道を選んだ。豊かな自然と向き合いながら花巻周辺の農民の暮らしや農村風景を描きだし、岩手の風土に根差した表現者として歩んだ。 大正末期から昭和初期にかけて活躍した新興美術運動の旗手の一人として時代を駆け抜け、日本の近代美術史にその名を記している実力者である。

(向かって右から2人目寺島貞志)

(向かって左から4人目寺島貞志)

- ●寺島貞志の言葉

- 【栗の樹】(※1) 以前はよく身近によい画題があるのにわざわざ遠くへ描きに出かけたりしたが、齢とともに遠くへ出かけるのがおっくうになり、それに身近によい材料が沢山あるのに、其れに気付かなかったりしたものだが朝夕庭の景色を観ていても様々に変化している事に今更のようにおどろくのである。栗の樹は終戦の年に庭に栗の実を埋めた実生の樹と聞いているが、三十何年間ともなると今やテイテイたる大木に育ち、秋ともなれば悪太郎どもが垣根をのり越えて栗拾いにしのびこんでくる。朝起きて篭をもって 大きな丹波栗を拾うのは、楽しい日課となるのである。 栗の木は私のよい絵のテーマになり花の季節、青葉、そして黄葉とそれぞれに毎年何枚描いても飽きない材料でそして描ききれないのである。とにかく庭に樹があり、草花がある事は有難い事である。 何枚となく描いても、いまだに満足した絵が出来ないのである。

第四章交友録Friendships

【札幌農学校(現・北海道大学)関係】

- ●佐藤昌介 1856-1939

- 岩手県花巻市に生まれる。ウィリアム・スミス・クラークから薫陶を受けた札幌農学校第1期生(現・北海道大学)、北海道帝国大学初代総長。日本初の農学博士のひとり。捍(まもる)は札幌農学校第 11 期生。 佐藤昌介の妹淑子(よしこ)と結婚。昌介は義兄であり、先輩であり恩師であった。

- ●佐藤輔子(すけこ) 1871‐1895

- 佐藤昌介の妹。島崎藤村(とうそん)の教え子であり、若き日の藤村にとって初恋の人。藤村の代表作「初恋」は 輔子を想う詩。捍(まもる)の義姉(妻淑子の姉)である。淑子は藤村の「春」の豊子としてえがかれる。

- ●新渡戸稲造 1862-1933

- 札幌農学校第 2 期生(現・北海道大学)。捍(まもる)は東京神田駿河台成立学舎へ入学し、新渡戸稲造か ら英語を学び、稲造の勧めで札幌農学校に進学する。

- ●島 善鄰(よしちか) 1889-1964

- 北海道帝国大学第六代学長。農学博士であり、リンゴの研究と指導に努めた。捍の次女房子は善鄰・浦子夫 妻のお世話で 1936(昭和 11)年に結婚。

- ●朝香宮妃殿下(鳩彦王妃允子内親王) 1891-1933

- 明治天皇の第八皇女子。捍(まもる)の後妻武子(たけこ)は朝香宮邸にお仕えしていた。1927(昭和 2)年 12 月、捍と武子の結婚祝いを允子妃殿下より贈られる。

- ●秩父宮雍仁(やすひと)親王 1902-1953

- 大正天皇の第二皇子。1935(昭和 10)年、陸軍演習の為、菊池捍邸に御宿泊。「殿下滞在なり昨夜過ごす...」(捍の 日記)、同年 10 月 29 日岩手読売新聞掲載。

【写真・絵画関係】

- ●淵上白陽 1889-1960

- 芸術写真家。寺島貞志(ていし)は、兵庫県神戸市の淵上の元で写真雑誌の編集に携わる。淵上の後押しがあり、念願だったロシア行きを実現する。

- ●矢部友衛 1892‐1981

- プロレタリア美術家同盟創立に参加、洋画家。寺島貞志(ていし)は、矢部が招致した 「新ロシヤ絵画展」をきっかけに、ロシア行きを決意する契機となった。帰国後矢部のアトリエに集い、毎日絵画 の習得に励み親交を深める。

- ●岡本唐貴 1903‐1986

- プロレタリア画家、洋画家。寺島貞志(ていし)は、戦前戦後から岡本唐貴と活動を共にし、親交がある。

- ●太田英茂 1892-1982

- アートディレクター。昭和初期「広告の神様」とも称され、無名時代の木村伊兵衛・原弘(ひろむ)らを発掘し、育てた。寺島貞志(ていし)は、太田英茂が主宰するデザイン事務所で広告美術の仕事に携わった。

- ●木村伊兵衛 1901-1974

- 戦前・戦後を通して活動した日本を代表する著名な写真家の一人。捍(まもる)の次男俊吉は写真家木村伊兵衛らと 「文化社」を設立。寺島貞志(ていし)は太田英茂のデザイン事務所で、木村伊兵衛、原弘らと広告美術の仕事に 携わった。日本橋・丸善画廊で個展開催の際は、木村伊兵衛より推薦文をいただく。

- ●原弘 1903-1986

- 昭和期の日本を代表するグラフィックデザイナーの一人。寺島貞志(ていし)は太田英茂のデザイン事務所で、 原弘、木村伊兵衛らと広告美術の仕事に携わった。

- ●宮本百合子 1899-1951

- 昭和期の小説家・評論家。寺島貞志(ていし)はモスクワ滞在中に宮本と知り合う。宮本の『道標』の画学生のモデルが寺島。美術の話をするなど、交流が続いた。

【花巻市関係】

- ●高村光太郎 1883-195

- 詩人、彫刻家。1945(昭和 20)年、宮沢賢治の弟・宮沢清六(せいろく)方、岩手県花巻市に疎開。1947(昭和 22)年、 菊池捍邸に宮沢賢治の弟清六と来訪。捍(まもる)の三女聡子(としこ)は「ショパンの幻想即興曲」を演奏披露した。

- ●宮沢清六 1904-2001

- 宮沢賢治の弟。捍(まもる)の長男浩介(こうすけ)と盛岡中学校(現・盛岡第一高等学校)の同級生。1946(昭和 21) 年ピアノの個人指導をはじめた捍の三女聡子(としこ)は、花巻混声合唱団を設立し清六が入団。1947(昭和 22)年、高村光太郎と菊池捍邸に来訪。聡子は「ショパンの幻想即興曲」を演奏披露した。

- ●宮沢トシ 1898-1922

- 宮沢賢治の妹。岩手県立花巻高等女学校で教員を務めた。捍(まもる)の長女昌子は花巻女学校時代にトシから英語を学ぶ。

- ●宮沢クニ 1907-1981

- 宮沢賢治の妹。捍(まもる)の長女昌子は、小学校の 6 年間と女学校の 4 年間をクニと同じ教室で過ごした同級生。下校時にはお兄さん(宮沢賢治)のことを話しながら帰ったこともあり、お互いにいろいろな思い出を持った 60年来の友人。生涯の友となる。1969(昭和 44)年、昌子は『賢治の作品を読む会』発足、宮沢賢治の弟・宮沢清六を講師に招いた。

- ●斉藤宗次郎 1877-1968

- 宮沢賢治の「雨ニモマケズ」のモデルとされている。捍(まもる)の長女昌子と交流を結ぶ。

- ●関登久也 1899-1957

- 大正~昭和にかけての歌人。1956(昭和 31)年 1~6 月、関登久也の『宮沢賢治物語 1~167』新聞連載の挿絵を寺島貞志(ていし)が描く。

こちらからご覧いただけます

本WEBサイトは事実に基づいて制作されています。

ご意見ご質問等ございましたら下記よりお問い合わせください。

お問い合わせ

免責事項

本サイトからのリンクやバナーなどで移動したサイトで提供される情報、サービス等について一切の責任を負いません。また本サイトのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。情報が古くなっていることもございます。本サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

著作権

本サイトで掲載している文章や画像などにつきましては、無断転載することを禁止します。本サイトは著作権や肖像権の侵害を目的としたものではありません。著作権や肖像権に関して問題がございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。